農業

農業

- 農業経営基盤強化促進基本構想

- 農業経営支援策

- 伊佐市農業再生協議会水田収益力強化ビジョン

- 地域計画について

- 農用地区域からの除外について

- 農業委員会について

- 農業委員名簿

- 農地利用最適化推進委員名簿

- 農業委員会に関する許認可申請について

- 農地の転用について

- 農業経営基盤強化促進法による利用権設定

- 農業者年金について

- 農業委員会での諸証明手数料について

- その他

- 有害鳥獣に関すること(鳥獣害防除など)

- 伊佐市鳥獣被害防止計画の公表について

- 愛がん鳥獣の飼養(メジロ)

農業経営基盤強化促進基本構想

伊佐市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(491キロバイト/PDF)

農業経営支援策

認定農業者、集落営農組織、農業法人、認定新規就農者など担い手の経営発展に役立つ主な支援策について

- 伊佐市農業経営支援策活用ガイド(令和5年5月)(PDF)

- 伊佐市新規就農者ガイドブック(令和5年5月) (PDF)

伊佐市農業再生協議会水田収益力強化ビジョン

地域計画について

地域計画とは

地域計画は、地域農業の将来像を定める法定の計画であり、「10年後に誰がどの農地を耕作するのか」を明確にするもので、地域の農業者や関係者による話し合いを通じて策定されます。計画には「目標地図」が添付され、今後の農地利用の方針が視覚的に示されます。

伊佐市では、令和7年3月に小学校区を基本とし、市内13地区で地域計画を策定しています。

目的地図とは

目標地図とは、10年後の農地利用の将来像を「農業を担う者」ごとに色分けして示した地図です。計画時点で調整がついていない農地は「今後検討等」として表示され、策定後も随時更新されます。

計画の変更・更新について

地域計画は一度策定して終わりではなく、地域の実情に応じて随時変更・更新することができます。担い手の変更や農地の貸借状況の変化などがあった場合には、協議の場などを通じて見直しを行い、目標地図も併せて更新します。

また、地域計画区域内の土地について「農業振興地域の農用地区域からの除外」や「農地転用許可」の手続きが必要となった場合には、あらかじめ地域計画の変更手続きが必要となります。

協議の場の開催について

地域計画の変更に伴う協議にあたっては、特に必要と認められる場合を除き、ホームページ上に変更案を示し、それに対する意見をいただく形で実施します。

問い合わせ先

伊佐市役所農政課担い手支援係

電話:0995-26-1365 FAX:0995-26-1244

MAIL:nousei_shinkou@city.isa.lg.jp

農用地区域からの除外について

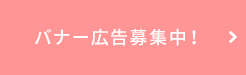

農業振興地域・農用地区域とは?

伊佐市では、「伊佐市農業振興地域整備計画」の中で農業振興地域内農用地区域(以下「農振農用地」)を定め、その区域内において優先的に農業用排水路整備や圃場整備など各種補助事業を行い、農業の健全な発展を図っています。農振農用地に指定されている土地は、原則として農地転用ができないなど厳しい制約があります。しかし、社会経済情勢の変動やその他の情勢の推移により、土地利用の見直しが必要な場合も生じることから、農業振興に支障がないなどの諸条件を満たす場合に限り、農振農用地からの除外(農振除外)、編入及び用途区分変更(農業用施設用地への変更)の申請を受け付け、整備計画を変更しています。

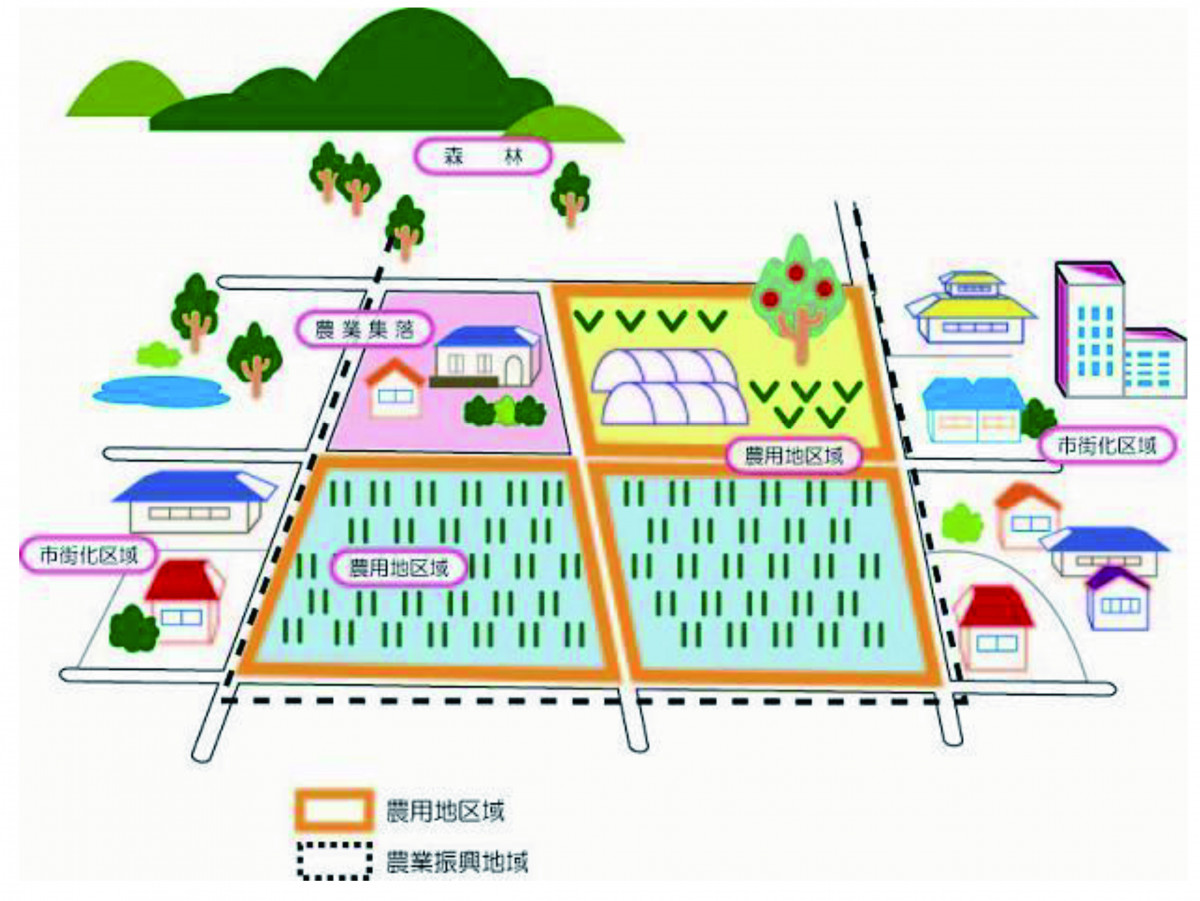

軽微な変更(用途区分変更)について

農用地区域内の農地(田、畑等)を農業用施設にするなど、農業上の用途を変更する場合は、「用途区分変更(軽微変更)」の手続きが必要となります。 農業用施設とは、畜舎・堆肥舎・温室・農産物貯蔵施設・農産物集出荷施設・農機具格納庫等をいいます。軽微な変更を行っても、農振農用地であることに変わりありませんが、農地法で定義する農地(耕作の目的に供される土地)ではなくなるため、農地転用は必要となります。

軽微な変更の要点

- 申出する面積が計画する施設からみて適当で、1haを超えないこと

- 既存施設からみて過大なものでないこと

- 他の農地の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼさないこと

- 農地法に基づく転用許可や都市計画法に基づく開発許可、その他法令の許可等の見込みがあること

重要な変更(編入・除外)について

編入について

現在、農用地区域外にある農地を農用地区域内へ入れたい場合、編入の手続きが必要となります。農用地に編入されると、転用に対して厳しい制限がかかりますが、国の補助事業を活用した圃場整備や、譲渡・取得の際に税制上の優遇措置が受けられるなどの利点がある場合もあります。

除外について

農用地区域からの除外により他の土地の農業上の利用に支障が生じたり、農業施策の妨げにならないよう、農振法によって除外できる場合が限定されています。除外の容認については、以下の6要件を全て満たす場合に限られます。申出により、必ず農振除外が容認されるわけではありません。

| 除外の容認について必要な6つの条件 | ||

|---|---|---|

| 1 | 必要性、代替性 | 農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと |

| 2 | 地域計画の達成の妨げにならない | 農用地の利用の集積及び 農用地の集団化に支障が生じないこと |

| 3 | 集団性、農作業の効率化、農業上の効率的かつ総合的な利用 | 農用地の集団化、農作業の効率的かつ総合的な利用による支障がないと認められること |

| 4 | 効率的かつ安定的な農業経営を営む者 | 農用地の利用の集積に支障を及ぼさないこと |

| 5 | 排水路用施設機能 | 除外後、土地改良施設の機能の支障を及ぼすおそれがないこと |

| 6 | 土地改良事業 | 土地基盤整備事業完了後8年を経過した土地であること |

農振除外等申出スケジュール

編入・除外の手続き

- 農用地利用計画変更申出書 を市へ提出

- 市から農業委員会、農業協同組合及び関係土地改良区等の意見を聞く

- 関係機関から意見聴取後、 市と県の関係課で事前相談を行う

- 農用地利用計画(変更案)を公告・縦覧し、異議申立て期間を設定する

- 県へ農業振興地域整備計画変更協議書を提出 する

- 県から5の協議書について同意をもらう

- 決定公告及び申請者へ通知を送付する

農振除外等申出・公告手続き期間

県の現地確認や関係機関から意見を聞く必要がある(上記1~7)ため、申出書が提出されてから決定公告まで8か月ほど手続きに時間がかかります。

| 申出の受付期間 | 決定公告 |

|---|---|

| 2月1日から5月 31日まで | 9月末 |

| 6月1日から9月 30日まで | 翌年1月末 |

| 10月1日から1月 31日まで | 翌年5月末 |

提出書類

【共通】用途変更・編入・除外に係る必要書類

- 農用地 利用計画変更申出書

- 申出地の位置を示す地図(周辺の状況が分かるもの)

- 地籍図等の写し(税務課で購入できます)

- 建物及び工作物等の配置図・平面図

- 申出の土地の登記の謄本(写し)

- 土地改良事業の施行地又は隣接地の場合は、当該土地改良区の発行する意見書等

- その他、市長が必要と認めるもの

▼▼「農用地利用計画変更申出書 」 は、こちらからダウンロードできます▼▼

問い合わせ先

伊佐市役所農政課担い手支援係

電話:0995-26-1365 FAX:0995-26-1244

MAIL:nousei_shinkou@city.isa.lg.jp

農業委員会について

「農業委員会とは」

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律第3条」によって市町村に設置が義務づけられており、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農業を営む者の地位の向上に寄与するため「農業委員会等に関する法律」に基づき農地法やその他の農地に関する法律に関わる業務を行うために、市から独立した行政機関として置かれている行政委員会です。

「委員会の構成」

農業委員会は、農業委員と農地利用最適化推進委員から構成されています。

農業委員名簿

- 任期:令和7年4月1日~令和10年3月31日

| 議席 番号 |

氏名 | 役職 | 議席 番号 |

氏名 | 役職 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 小椎八重 猛 | 8 | 伊東 吉郎 | ||

| 2 | 竹下 秀樹 | 9 | 丸目 純久 | ||

| 3 | 久松 淳一 | 10 | 新原 善和 | ||

| 4 | 髙松 淳美 | 11 | 大塚 公一 | ||

| 5 | 山之上 正幸 | 12 | 前田 和文 | 会長代理 | |

| 6 | 井立田 裕也 | 13 | 中間 講記 | 会長 | |

| 7 | 山下 優子 |

農地利用最適化推進委員名簿

- 任期:令和7年4月1日~令和10年3月31日

| 議席 番号 |

氏名 | 担当地区 | 議席 番号 |

氏名 | 担当地区 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 兵底 博之 | 大口校区 | 9 | 大野 享美 | 曽木校区 |

| 2 | 諏訪 伸幸 | 大口東校区 | 10 | 下田 公弘 | 針持校区 |

| 3 | 片牧 計 | 牛尾校区 | 11 | 福元 弘己 | 湯之尾校区 本城校区 南永校区 |

| 4 | 羽田 五子 | 山野校区 平出水校区 |

12 | 濱川 良行 | 湯之尾校区 本城校区 南永校区 |

| 5 | 出水 美代子 | 山野校区 平出水校区 |

13 | 山元 大 | 菱刈校区 |

| 6 | 中村 省三 | 羽月校区 羽月北校区 |

14 | 新原 隆男 | 菱刈校区 |

| 7 | 東 輝明 | 羽月校区 羽月北校区 |

15 | 橋口 和秀 | 田中校区 |

| 8 | 壹岐 清次 | 羽月西校区 |

農業委員会に関する許認可申請について

「農地法第3条の許可」

農地等を耕作することを目的として売買や貸し借りを行う場合は、原則として農地法第3条の許可が必要です。この許可を受けずに権利移転・設定を行っても、登記所で登記をすることができず、また許可を受けないでした行為はその効力を生じません。また、農地を耕作目的で貸し借りしたい場合も、農地法第3条等の許可申請が必要です。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

- 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)

- 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)

- 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)

- 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

下限面積について

令和5年4月から、農地法の改正により、面積に関する要件は撤廃されました。

これまで、耕作を目的として農地を売買、贈与、貸借等するときは、農地法第3条の規定により、許可後の耕作面積が50アール以上になることが必要でした(下限面積要件)。 また、これを緩和するため、農業委員会が農林水産省が定めた基準に従って「別段の面積(当市においては30アール)」を定めていました。

今後は農地の取得等にあたって耕作面積を問わないことになりましたが、他の要件に変更はありません。

「農地法第3条許可事務の流れ」

農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。許可申請の受付期間は、毎月10日(閉庁日の場合はその前日)が締め切り日となります。25日前後に農業委員・農地利用最適化推進委員による現地調査後、30日前後に定例農業委員会が開催され許可された申請について許可書を発行いたします。なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

「申請者の方の流れ」

- 申請についての相談

-

※農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。

- 申請書の記入

- 必要書類の入手

-

※申請内容に応じて申請書(農業委員会にあります。)をご記入いただきます。

※「農地法第3条許可申請に必要な書類」をご参照ください。 - 申請書提出前の再確認

-

※記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。 申請前にもう一度、記入例や必要書類チェックリストでご確認ください。

- 申請書の提出 / 受付

-

※ご足労ですが農業委員会事務局までお越しいただき、提出してください。

「農業委員会等の流れ」(申請書の提出 / 受付)

- 申請内容の審査

- 農業委員会総会

-

※申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。また、現地調査を行います。

※農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。 - 許可書の交付

-

※ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。

「農地法第3条許可申請に必要な書類」

| 必要書類 | 市許可 | 様式 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 農地法第3条の規定による許可申請書 | 1枚 |

|

法人で申請の際は、農業委員会へご相談ください。 |

| 土地の全部事項証明 | 1通 | – | 3ヵ月以内の原本(法務局) |

| 住民票・附票 | 1通 | – | 申請者の現住所と全部事項証明書の住所が異なる場合は、住民票か戸籍附票のどちらかの書類の提出が必要です。 |

| 耕作証明書 | 1通 | – | 他市町村で耕作されている申請者が必要です。 |

| 営農計画書 | 1通 | 様式 営農計画書 (36キロバイト/doc) |

新規就農される申請者が必要です。同一世帯内等における権利の設定、移転の場合は添付不要 |

※代理人が申請する場合は、行政書士法第2条に規定する資格を有する行政書士でなければできません。その場合は、委任者からの委任状が必要となります。

農地の転用について

「農地の転用」

農地の転用には、自己所有の農地を農地以外の目的で使用する場合には、農地法第4条に基づく許可申請。自己所有農地を農地以外の目的で使用するために売買又は貸借する場合には、農地法第5条に基づく許可申請が必要です。転用する農地が、農業振興地域内の農用地区域内の場合は、転用申請前に農用地利用計画変更申請が必要です。(相談窓口:農政課担い手支援係 電話23-1311内線2243)転用許可を受けずに無断で転用行為を行った場合、3年以下の懲役または300万円(法人は1億円)以下の罰金の適用(農地法第64条、第67条)がありますので、農地転用の計画がある場合は、事前に農業委員会へご相談ください。

「許可申請の受付期間」

毎月10日(閉庁日の場合はその前日)が締め切りとなります。25日前後に現地調査を複数名で行います。30日前後の総会での決議後、翌月5日前後の県農業委員会ネットワーク機構からの答申を受けて、許可書の交付を行います。

「農地転用許可申請に必要な書類」

| 必要書類 | 様式 | 記入例 |

|---|---|---|

| 農地法第4条による許可申請書 |

・農地法第4条の規定による許可申請書(23キロバイト/docx) ・農地法第4条の規定による許可申請書_(記載例)(28キロバイト/docx) |

ご相談ください |

|

農地法第5条による許可申請書 |

・5条申請書 (72キロバイト/xls) ・5条申請書(記載例) (72キロバイト/xls) |

ご相談ください |

|

共通書類 |

・共通書類(56キロバイト/xlsx) |

ご相談ください |

その他必要な書類(第4・5条共通)

- 土地の全部事項証明書、位置図、案内図(ゼンリンの住宅地図)、地籍図、配置図、間取り図(建物の場合) 、資金証明書、事業計画書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書等。分筆の場合は、分筆した部分の全部事項証明書と地積測量図を添付。

- その他農業委員会が必要と認める書類

※代理人が申請する場合は、行政書士法第2条に規定する資格を有する行政書士でなければできません。その場合は、委任者からの委任状が必要となります。

農地の相続等の届出のお願い

農地を相続したときは地元の農業委員会に届出をお願いします。

手続は簡単です。農業委員会の窓口までお越しください。

提出書類

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました

相続(令和6年4月1日より前に発生したものも含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が必要です。

また、農地を取得(相続)した場合、相続登記完了後できるだけ速やかに、農業委員会への届出をお願いします。

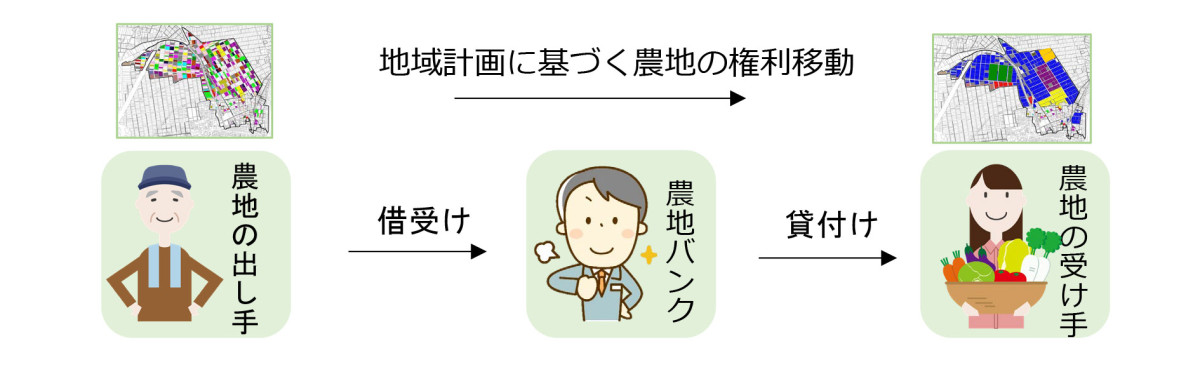

農地の権利移動は、農地バンク経由になりました

農地バンクによる農地の権利移動

令和7年度から各地域で策定された地域計画の達成に向け、農地の権利移動は、原則、農地バンク経由となりました。

今後の農地バンクの活動

各地域で策定された地域計画に基づき、今後農地バンクは、所有者不明農地、遊休農地も含め借り受け、地域計画に位置付けられた者に対し貸し付けることで、農地の集約化等を進めていきます。

農業者年金について

農業者の老後の生活安定及び福祉の向上を目的とし、国民年金(国民全員が加入するべき基礎年金)の上乗せ年金で、厚生年金に該当する位置付けとなっています。また、少子・高齢化による加入者数の変化や財政事情に左右されない今の時代にあった安全・安心な公的年金です。

「加入条件」

農業者年金には、以下の要件をすべて満たす方であれば、農地を持たない農業従事者も加入できます。

- 国民年金の第1号被保険者で付加年金加入者

- 年間60日以上農業に従事する方

- 20歳以上60歳未満の方

「保険料の財政方式について」

保険料の財政方式は積立方式を採用しています。将来の年金受給に必要な原資をあらかじめ自分で積み立て、運用実績により受給額が決まる、加入者や受給者の数に影響されない安定した年金制度です。

この収めた保険料総額とその運用益を基礎とする年金を農業者老齢年金といいます。加入者全員が65歳から無条件に受給できます(国民年金と同様、希望により60歳からの繰り上げ受給も可能です)。

「保険の額」

月額2万円から6万7千円まで1,000円単位で、ご自身のライフプランに合わせ保険料を自由に選択できます。また、経済的な状況や老後の設計などに応じていつでも見直すことができます。余裕がないときは積み立てないで、余裕が出てきたときに余計に積み増しすることも可能です。

「年金の受給について」

農業者老齢年金

- 自分で支払った保険料に基づく年金です。

- 65歳からの受給が原則ですが、60歳からの繰り上げ受給ができます。

特例付加年金

- 政策支援を受けられた方で、下記の3要件をすべて満たすことが必要です。

- 60歳までに、20年以上保険料納付済期間があること

- 原則として、65歳に達している方 ※65歳過ぎてからの受給開始も可能

- 農業経営を譲受適格者に継承すること

農業者年金は80歳までの保証がついた終身年金です。仮に、加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合でも、死亡した月の翌月から80歳まで受け取れるはずの年金を予定利率で割り戻した額を死亡一時金として遺族が受け取れます。

「税金でのメリットについて」

保険料は、全額(最高804,000円)社会保険料控除(所得税)の対象になります。(個人年金の場合は、控除額の上限は50,000円です。)

また、受け取る年金についても、公的年金等控除の対象になります。

「保険料の助成制度(政策支援)」

60歳までに20年以上加入することが見込まれ、経費を除いた農業所得が900万円以下で下記の1.から4.までのいずれかの条件に該当する方が対象です。

- 認定農業者 (認定就農者を含む) で青色申告者

- 上記1の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者・後継者

- 認定農業者か青色申告者のいずれかを満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者

- 35歳未満の農業後継者で35歳まで (25歳未満の者は10年以内) に認定農業者で青色申告者となることを約束した者

「各種手続きについて」

加入の申込、裁定請求の手続き、住所・氏名の変更、被保険者及び受給権者の死亡などの際には各種手続きが必要です。

必要書類等の詳細については、農業委員会または北さつま農業協同組合(伊佐総合支所 電話0995-22-1431)にお問い合わせください。

農業委員会での諸証明手数料について

| 種類 | 手数料 | |

|---|---|---|

| 諸証明 | 農地台帳証明 | 1件 300円 |

| 耕作証明 | ||

| その他の証明 | ||

| 嘱託登記 | 所有権移転登記 | 1件 5,000円 |

| 所有権保存登記 | 1件 2,000円 | |

| 名義人表示変更登記 | 1件 2,000円 | |

※所有権移転登記について3筆越えるときは、1筆増すごと500円を加算した額となります。

その他

「農業委員会の適正な事務実施について」

農業委員会では、「平成29年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」や「平成30年度の目標及びその達成に向けた活動計画」を策定したので公表します。

- 平成29年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価(118キロバイト/xls)

- 平成30年度の目標及びその達成に向けた活動計画(79キロバイト/xls)

「農地等の利用の最適化に関する指針について」

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第3項の規定に基づき、当市における農地等の利用の最適化に関する指針を定めたので、次のとおり公表します。

- 農地等の利用の最適化に関する指針(121キロバイト/PDF)

問い合わせ先

- 農業委員会:

0995-23-1311(内線2101・2102)

26-1571(直通)

有害鳥獣に関すること(鳥獣害防除など)

当市は農林産業が盛んであり、特に水稲は県内でも有名な米の産地として有名です。

しかしながら、近年は里山付近でイノシシやシカ、サルなどの鳥獣被害が多く、農家の精神的苦痛や農家の高齢化による耕作放棄等が見られるようになり、鳥獣にとって里山に近く、住みやすい環境が多くなってきています。鳥獣が一度里山に下りて農作物を食べてしまうと、味を占めて何度も被害が発生してしまいます。

有害鳥獣では農林産物被害が多いことから、狩猟期までの間について、イノシシやシカ、カラス、一部の地区ではサルなどは、年間を通じて市内7つの猟友会に捕獲協力の依頼を行っています。

しかし、確実に捕獲ができるとは限らないため、個人でもできる対策をすることで、少しでも被害軽減ができます。

個人にできる被害対策

| 1.エサ場をつくらない | 商品価値のない野菜や果実、残飯などを農地付近に捨ててしまうと、鳥獣の格好のエサ場になってしまいますので、必ず焼却か廃棄をしてください。 |

|---|---|

| 2.鳥獣を見たら威嚇する | 農地付近で鳥獣を見かけたら、石を投げる・大声を出す・追い払うなど威嚇してください。威嚇しないで無視する・見ているだけで何もしないなどすると人慣れして人間を怖がらなくなり、農地付近に住み着いてしまいます。 |

| 3.農地に近づけさせない | 耕作放棄地や茂み、ヤブなどを解消することで、鳥獣の住家や隠れる場所を失くすことができますので、日頃からの農地の管理が必要です。また、電気柵や光るテープ、網(ネット)などでの侵入防止策やトタンなどで農地を囲み、鳥獣から見えないようにするなど、これらを複合的に組み合わせることも効果的です。 |

狩猟等に関する問い合わせは、県が担当となります。

伊佐市内所管:姶良・伊佐地域振興局農林水産部林務水産課(姶良市加治木町諏訪町12)

TEL 0995-63-8159

問い合わせ先

- 農政課 鳥獣対策係 TEL 0995-23-1311 内線2251

伊佐市鳥獣被害防止計画の公表について

「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」の第4条の9に基づき、令和6年度~令和8年度の伊佐市鳥獣被害防止計画を公表します。

問い合わせ先

- 農政課 鳥獣対策係

TEL:0995-23-1311(内線:2251)

愛がん鳥獣の飼養(メジロ)

「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」により野鳥は保護されており、勝手な捕獲や飼養は禁止されています。

愛がん用のメジロについては許可が必要です。

(注)平成24年4月1日から「メジロ」は、愛がん飼養目的による捕獲はできなくなりました。

愛がん用として飼養できる羽数は1世帯につき1羽のみです。

捕獲や無許可で飼養をすると、以下の刑罰又は罰金が科せられます。

| 捕獲の場合 | 100万円以下の罰金又は1年以下の懲役 |

|---|---|

| 飼養の場合 | 50万円以下の罰金又は6ヶ月以下の懲役 |

飼養許可に関する手続き

手続きする場合は、農政課(菱刈庁舎)で受付します。

※下記の更新申請については、市民課(大口庁舎)でも受付できます。

更新申請

飼養登録の有効期間は1年間です。

登録票の許可期間満了日が近づいたら、満了日までに申請が必要です。

・申請に必要なもの

- 登録有効期間更新申請書(第2号様式)(32キロバイト/Word)

- 印鑑

- 登録票

- 飼養している鳥獣(メジロ・足輪)

- 更新手数料(2,300円)

飼養鳥獣の死亡または放鳥した場合

飼養している鳥獣が死亡したり、放鳥した場合は農政課まで必ず連絡してください。またその際は、登録票・足輪を返納してください。

飼養鳥獣を譲り受ける場合

登録票の交付を受けた鳥獣を譲り受けた(引き受けた)者は、譲り受け(引き受け)のあった日から2週間以内に手続きしてください。

・申請に必要なもの

- 登録鳥獣譲受(引受)届(第8号様式)(29キロバイト/Word)

- 当該鳥獣に係る登録票

(注1)譲り受ける場合は、登録票のあるメジロを譲り受けてください。

登録票のないメジロを譲り受けた場合は、法律違反で罰せられます。

住所等変更があった場合

許可証等の交付を受けた者が、その住所・氏名を変更した場合は、変更の事実が発生した日から2週間以内に手続きしてください。

・申請に必要なもの

- 住所等変更届(第10号様式)(32キロバイト/Word)

- 当該鳥獣に係る登録票

許可証・登録票を亡失した場合

許可証・登録票をその他事由により亡失(汚損、破損、紛失)した場合は必ず手続きをしてください。

・申請に必要なもの

- 登録票亡失届出(再交付申請)書(第3号様式)(34キロバイト/Word)

申請・問い合わせ先

- 農政課 鳥獣対策係 TEL 0995-23-1311 内線2251

- こんな時には?